TDAH ADULTE A PARIS

Trouble du déficit de l’Attention/Hyperactivité (TDAH) et Neurofeedback

Ruby Villar-Documet est spécialisée dans le traitement des troubles du déficit de l'attention et de la concentration ("TDAH / TDA") avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine.

Ces troubles touchent touchent les adultes, entraînant des répercussions dans les relations et situations de travail. Bien que le TDAH soit considéré comme un trouble infantile et commence toujours dès l’enfance, il n’est remarqué qu’à l’adolescence ou même à l’âge adulte.

Le Trouble de l'attention TDAH chez les adultes :

Symptômes du TDAH chez les adultes : Difficulté à suivre les réunions, les conversations ou la lecture. Erreurs d'inattention au travail, réaction excessive à la stimulation sensorielle. S'il s'intéresse à un sujet ou à une activité, il lui arrivera d'oublier de manger, de dormir ou d'être incapable de remplir ses obligations.

Selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-V), un diagnostic est posé lorsque plusieurs de ces symptômes sont présents. Ces directives du DSM-5 montrent généralement des schémas d'inattention, d'hyperactivité ou les deux.

Pour avoir un diagnostic de TDAH, un adulte doit présenter au moins cinq des symptômes suivants :

Inattention :

1. Incapacité à maintenir l'attention : l'inattention signifie ne pas porter son attention sur certaines tâches ou ne pas se concentrer sur certains détails. Cela peut avoir un impact sur le travail ou l'école.

2. Ne pas écouter : la tendance à ne pas écouter lorsque quelqu'un leur parle est un autre symptôme de l'inattention.

3. Ne pas suivre les instructions : Les personnes atteintes du TDAH ont du mal à faire certaines choses ou à suivre les instructions.

4. Un autre symptôme du trouble du déficit de l'attention est la difficulté à s'organiser, à la fois physiquement et mentalement.

5. Perdre des objets : Les enfants, les adolescents ou les adultes atteints de TDAH perdent souvent des objets car ils oublient souvent qu'ils les portaient

6. Éviter l'effort : un adulte atteint de TDAH évitera fréquemment les tâches nécessitant un effort mental soutenu.

7. Les distractions : Le TDAH peut causer des distractions fréquentes.

8. Oubli : Le TDAH chez les adultes est également diagnostiqué par l'oubli. En fait, les personnes atteintes de TDAH oublient souvent des choses à faire et des faits importants.

Hyperactif :

1. Agitation : Les personnes souffrant d'hyperactivité sont souvent agitées ou ont tendance à se tortiller lorsqu'elles sont assises.

2. Se lever fréquemment : Les personnes atteintes de TDAH se lèvent fréquemment, même si c'est inapproprié à l'heure.

3. Ne pas pouvoir se taire : Les TDAH, qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants, se sentent souvent incapables de participer à des tâches qui nécessitent du temps.

4. Bavardage excessif : Les adultes, les adolescents et les enfants atteints du TDAH ont tous tendance à parler beaucoup.

5. Troubler les relations : L'hyperactivité a également un impact sur les relations. En fait, les personnes atteintes de TDAH peuvent souvent interrompre les autres lorsqu'elles parlent en essayant de terminer leurs phrases avant qu'elles ne soient terminées.

Quels sont les symptômes du TDAH chez l'adulte ?

Les adultes atteints du TDAH ressentent souvent les symptômes du TDAH de manière plus subtile que les enfants :

1. Mauvaise gestion du temps

2. Distractibilité fréquente

3. La désorganisation

4. Impulsivité : un adulte atteint du TDAH a un comportement impulsif. Ils peuvent faire ou dire des choses sans penser aux conséquences.

5. Faible estime de soi L'une des manifestations les plus fréquentes du TDAH chez les adultes est une faible estime de soi. La raison en est que ce trouble peut rendre difficiles certaines tâches quotidiennes, entraînant un sentiment d'inadéquation ou une mauvaise image de soi.

6. Manque de motivation.

7. Fatigue : le stress ou l'anxiété liés aux symptômes du TDAH chez l'adulte.

8. Problèmes relationnels.

J'interviens en tant que psychologue clinicienne et psychoneurothérapeute spécialiste du TDA/TDAH, pour un traitement du trouble de l'attention et hyperactivité, par différents moyens thérapeutiques classiques et surtout à travers des outillages technologiques de premier rang, issus des recherches en Neurosciences cliniques appliquées dont le neurofeedback, la photobiomodulation etc.

J'utilise pour mes traitements, uniquement des équipements médicaux.

-------*-------

Voici des Témoignages de guérison du TDA/TDAH de mes patientes enfants et adultes, soignés par ma méthode de traitement du neurofeedback :

Le traitement par Neurofeedback a été préconisé par l’American Pediatric Association aux USA, comme l’approche clinique N°1- pour le traitement du TDA/TDAH et citée comme « Neurofeedback Meilleure thérapie »

Guérison Troubles de l’Attention et de la Concentration (TDA), Troubles de L’Anxiété et des Cycles Dépressifs

par la méthode de Neurofeedback de Mme Villar-Documet

Témoignage Romain Wager.

Guéri des Troubles Anxieux associés aux Troubles de l’Attention (TDA)

par la méthode de Neurofeedback de Mme Villar-Documet.

Témoignage Valérie Le Berre

Guéri d'un Trouble de l'Attention

par la méthode de Neurofeedback de Mme Villar-Documet

Témoignage Paul

Guéri d'une Dépression Sévère et d'un Trouble de l'Attention

par la méthode de Neurofeedback de Mme Villar-Documet

Témoignage Thomas de Montalembert

Guéri d'un Trouble de l'Attention par la méthode de Neurofeedback de Mme Villar-Documet

…Aussi, vous pouvez à travers de cet autre témoignage, visualiser les étapes de mon traitement appuyés par imagerie cérébrale : TEMOIGNAGE - Guérie de mes troubles Anxieux ... - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=W1FXy6GXP8U

Et bien plus d'autres dans la rubrique Témoignage

-----*-----

TDAH Adulte à Paris. Prendre rendez-vous avec Ruby Villa-Documet la psychologue expert du neurofeedback, avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine thérapeutique et spécialiste pour le traitement du trouble du TDA/TDAH, pour adultes et enfants. Pour toute demande de consultation, merci de remplir le formulaire de contact.

-------*-------

Nous mettons ici à votre disposition une information permettant de vous apporter des connaissances supplémentaires dans ce domaine.

2.- Le Fonctionnement du Cerveau

Et le Déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH)

- Les secrets du cerveau... fréquence du trouble du TDAH sur adultes et enfants.

- Les techniques de recherche par neuroimagerie dont le neurofeedback

- La Méthodologie

- Les Régions cérébrales impliquées dans le TDAH

Le TDAH ou, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, tant sur les adultes que sur les enfants, ne cesse de poser question dans le corps médical sans pour autant trouver de réponses satisfaisantes. C'est pourquoi les recherches sur le cerveau et l'évolution de nos techniques en imagerie (QEEG et EEG ou neurofeedback) notamment, semblent être un horizon prometteur dans la compréhension de ce trouble : même si, à l'heure actuelle, plus les connaissances avancent sur le fonctionnement du cerveau, plus on découvre une extraordinaire complexité à déchiffrer.

Les secrets du cerveau... fréquence du trouble du TDAH sur adultes et enfants

Isabelle Massat, chercheuse à l'unité de Neuropsychologie et Neuroimagerie Fonctionnelle au sein de l'Université Libre de Bruxelles, effectuait des recherches sur le trouble bipolaire, s'est alors mise à s'intéresser au TDAH, souvent associé avec le trouble bipolaire juvénile ou précoce.

Elle s'est alors rendue compte que le trouble du TDAH était un des désordres neurodéveloppementaux les plus fréquents en pédopsychiatrie malgré le peu de spécialistes à ce sujet -au moins en Belgique francophone- ce qui n’était pas évidement sans conséquences pour les enfants : pseudo-diagnostic, circuit de soin sans fin, médication lourde... etc. Suite au voyage au Canada, elle décida de s'investir dans ce domaine autant clinique qu’en recherche.

Les techniques de recherche par neuroimagerie, dont le neurofeedback

Il existe différentes techniques utilisées en imagerie par résonance magnétique (IRM). Tout d'abord on rencontre les recherches en imagerie cérébrale structurelle (anatomique), explorant la structure cérébrale, la forme, le volume du cerveau entier ou de telle ou telle région, des recherches en imagerie fonctionnelle (IRMf) permettant d’observer la dynamique du cerveau (où celui-ci s’active lors d’une tâche par exemple).

Les recherches en imagerie structurelle ont permis de découvrir la différence de volumes cérébraux entre des enfants avec ou sans TDAH, les enfants atteints de TDAH auraient des volumes cérébraux totaux de 3 à 4% plus petits que les autres, observant notamment une diminution du volume de structures du striatum, et du cervelet.

Quant à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), elle permet de capter indirectement la dynamique du cerveau (signal BOLD) en prenant une « photo du cerveau en pleine activité » à peu près toutes les deux secondes. « Dans le cadre du TDAH, l’idée est d’observer ce qui se passe lors de tâches cognitives, comme la mémoire de travail2, l’attention, l’inhibition, le délai à la récompense... L’imagerie par tenseur de diffusion (ITD) permet, quant à elle, d’explorer l’intégrité de la matière blanche, c’est-à-dire les connexions anatomiques entre les régions cérébrales (câblage des axones3). Cette technique a par exemple révélé de possibles anomalies au niveau de certaines voies menant au cortex frontal, aux noyaux gris centraux, au tronc cérébral et au cervelet4 – qui sont des zones impliquées en particulier dans l’attention, le comportement impulsif, l’inhibition et l’activité motrice ».

Ces différentes techniques nous donnant des informations sur les structures et dynamiques spatiales des structures cérébrales ne nous informent pas sur la « dynamique temporelle » du cerveau, c'est-à-dire, quel est l'ordre des événements neuronaux quand on fait telle ou telle chose, sa séquence. Par contre l’EEG ou encore la magnétoencéphalographie (MEG), sont des outils très prometteurs bien que beaucoup moins courants car plus chers, mais qui permettent de fournir des « cartes spatiotemporelles » d'activations cérébrales.

La Méthodologie

Il existe quelques tests neurocognitifs qui peuvent apporter un complément au diagnostic de TDAH qui est avant tout clinique, et basé sur l'observation et la collecte d'informations comportementales. Le TDAH est un désordre multifactoriel et les connaissances d'aujourd'hui ne permettent pas l'identification d'un marqueur générique ou neuroanatomique qui pourrait être complémentaire au diagnostic soumis à une interprétation subjective des symptômes. Ces derniers se caractérisant par des signes « normaux » mais proches de l'excès, délimiter ce qui fait partie du normal et du pathologique devient alors très difficile. Sans remplacer l'évaluation mentale la recherche sur un neuromarqueur semble de ce fait important dans l'aide au diagnostic.

Isabelle Massat s'insurge contre un jeu de médiatisation scientifique qui dévoilent certaines découvertes et qui contribue à la désinformation. Certains journaux de vulgarisation en effet confondent pistes de recherche et résultats validés. Or, une découverte exige la reproduction de résultat dans des conditions similaires par des groupes de recherches indépendants, ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas «aujourd’hui, nous en sommes souvent bien loin »

Les classifications internationales considèrent le TDAH comme un trouble neurodéveloppemental, et selon la chercheuse, l'idée d'une - immaturité cérébrale trouvant ses sources de manière précoce- se développe fortement actuellement. De nombreux éléments fortifient la théorie d'un trouble à déterminisme complexe (interaction des gènes et des facteurs environnementaux). Des facteurs génétiques modulant la plasticité cérébrale pourraient être impliqués (en agissant sur la maturité cérébrale par exemple). Cette hypothèse est alors cohérente avec l'idée que la fonctionnalité et structure de certains réseaux seraient différentes dans le TDAH.

La complexité de la recherche en imagerie cérébrale fonctionnelle rend d'autant plus difficile l'interprétation des résultats. Le paradigme utilisé influe sur les activations et zones cérébrales impliquées. Par exemple, l'étude de la dynamique cérébrale lors d’une inhibition motrice, souligne des résultats partiellement différents suivant qu’on utilise telle ou telle tâche. D'autre part, il est important de considérer tous paramètres influençant les résultats, comme notamment l'âge des sujets jouant sur la maturité ou la conformation des réseaux neuronaux. Les groupes de sujets TDAH varient donc fortement d'une étude à l'autre, ce qui va renforcer les inégalités des résultats. Certains protocoles intégreront des sujets étant médicamentés avec d'autres qui ne le sont pas. Or, on suppose que le méthylphénidate (Ritaline, Concerta, etc.) pourrait avoir une action sur la plasticité cérébrale. En ce sens, les différences de dynamique cérébrale entre les groupes peuvent très bien être modulées par cette médication et non par le trouble lui-même.

Les Régions cérébrales impliquées dans le TDAH.

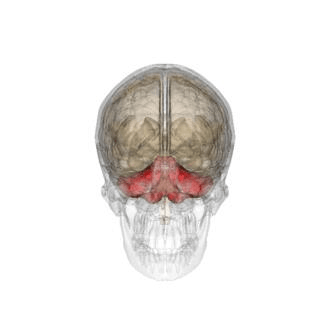

« Les chercheurs considèrent néanmoins que certains réseaux cérébraux impliquant des régions en interaction pourraient être impliqués dans le TDAH. Lorsque nous considérons en effet l’ensemble des paradigmes étudiés, les structures impliquant notamment l’axe fronto- striatal, le cervelet, les régions pariétales, sont souvent mises en évidence – les études structurelles menées sur de grands échantillons par l’équipe de l’Américain Philipp Shaw, qui ont montré des différences de maturation cérébrale sont également très intéressantes ».

Vue tridimensionnelle du cervelet (en rouge).

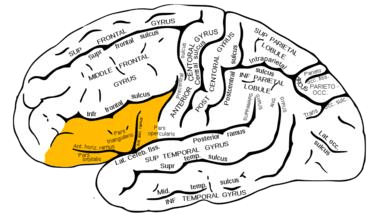

Des études récentes ont permis de mettre en avant l'idée qu'existeraient neuromarqueurs neuro-anatomiques constitués par la mise en jeu de régions cérébrales impliquées dans des réseaux comme le cortex frontal par exemple (gyrus frontal inférieur) lors d’une tâche d’inhibition motrice5. Ceci permettrait de pouvoir différencier les enfants TDAH et constituerait donc une aide au diagnostic. Cependant nous devons attendre encore que ces résultats soient répliqués et surtout questionner la pertinence de la manipulation car en effet faire passer une IRMf à un enfant souffrant d'hyperactivité ne semble pas l’idéal.

Gyrus frontal inférieur (impliqué dans le TDAH).

Au niveau cognitif sont apparus dernièrement de nombreuses recherches. Isabelle Massat notamment s'est intéressée avec d'autres chercheurs au lien entre TDAH et théorie de l'esprit – processus permettant la mentalisation6. Le commencement de cette recherche tente de mettre en lumière le lien entre les altérations des processus cognitifs avec les fonctions exécutives7.

Des études longitudinales sont aussi apparues récemment (comparaison de groupes TDAH et contrôles suivis sur une longue période de temps) sont disponibles ou en cours pour l'évaluation structurelle du cerveau8. Explorer les différences fonctionnelles dans le temps en utilisant des paradigmes cognitifs serait alors réellement essentielle, d'autant plus que, comme nous l'avons déjà dit, les stratégies cérébrales évoluent en fonction de l'âge et du développement. En effet, chaque âge de la croissance de l'enfant révèle une évolution cérébrale. « Les différences cérébrales qui sous-tendent le TDAH à l’âge de 6 ans ne sont certainement pas les mêmes qu’à 8, 10, 12 ou 18 ans. Pour mieux comprendre ce trouble », cette approche neurodéveloppementale est indispensable afin de recueillir des données solides et interprétables. Tandis que les effets de traitements psychotropes comme le méthylphénidate (Ritaline, Concerta) devraient faire l’objet de recherches prospectives sur la plasticité cérébrale.

« Enfin, tout récemment, l’exploration du réseau du mode par défaut9 (cerveau au repos) s’est révélé une piste très séduisante ».

Prudence, prudence !

De nombreuses pistes alliées aux observations cliniques se révèlent cohérentes malgré l'incroyable complexité de notre cerveau et de ce que nous sommes.

C'est ainsi que la recherche s'efforce a déconstruire l'écueil d'une vision réductrice du TDAH, sans avoir encore décelé tous ses mystères.

Pour conclure, il est très important de souligner les enjeux éthiques inhérents à l'identification éventuelle de neuromarqueurs. Ces derniers ne doivent pas être un outil pour stigmatiser encore un peu plus les patients, mais bien une aide tributaire de l'évaluation clinique, qui s'attache au patient dans son unicité. Prenons l'exemple de certaines startups des États-Unis qui ont établi leur domaine sur de « supposés » marqueurs génétiques (qui ne sont pas tous validés par les scientifiques) et proposent de dresser un profil génétique suite à l'extrait d'ADN envoyé grâce à des petites brosses servant à faire des prélèvements, les écouvillons. Par la suite, ils réalisent un profil génétique individuel de cet ADN calculant les probabilités de développer tel ou tel problème physique ou mentale. Outre l'aspect éthique qu'on peut questionner dans cette approche, il faut souligner qu'il n'existe à ce jour aucune preuve que la plupart de ces variants génétiques soient impliqués dans les pathologies mentales.

References :

1. Voir Ganon, F., (2016) Le discours de la psychiatrie biologique. Sciences Psy, 6 : 42-46.

2. Massat, I., Slama, H., Kavec, M., Linotte, S., Mary, A., et al., (2012) Working memory-related functional brain patterns in never medicated children with ADHD. PLOS ONE, 7(11): e4939.

3. Prolongement des neurones conduisant les signaux électriques.

4. Van Ewijk, H., Heslenfeld, D.J., Zwiers, M.P., Buitelaar, J.K., & Oosterlaan, J., (2012) Diffusion tensor imaging in attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. Neurosciences and Biobehavioral Reviews, 36(4): 1093-1106. doi: 10.1016/j.neubiorev.2012.01.003.

5. Hart, H., Marquand, A.F., Smith, A., Cubilo, A., et al., (2014) Predictive neurofunctional markers of attention- deficit/hyperactivity disorder based on pattern classification of temporal processing. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 53(5): 569-578.e1. doi: 10.1016/j.jaac.2013.12.024.

6. Mary, A., Slama, H., et Massat, I., (2009) La théorie de l’esprit dans le trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H). Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2(43) : 169-185.

7. Voir Barkley, R., (2016) Un tableau du TDAH. Sciences Psy, 6 : 30-35.

8. Shaw, P., Rabin, C., (2009) New insights into attention-deficit/hyperactivity disorder using structural neuroimaging. Current Psychiatry Reports, 11: 393-398.

9. Sonuga-Barke, E.J., Castellanos, F.X., (2007) Spontaneous attentional fluctuations in impaired states and pathological conditions: a neurobiological hypothesis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 31(7): 977-986.

10. Voir Faraone, S., (2016) De la génétique. Sciences Psy, 6 : 62-66.

Isabelle Massat est pédopsychiatre, chercheuse qualifiée du FNRS (Fonds national de la recherche scientifique en Belgique) en neuropsychologie et neuroimagerie fonctionnelle à l’Université libre de Bruxelles. Elle exerce également une activité clinique à l’hôpital Erasme à Bruxelles.

Villemonteix, T., De Brito, S.A., Slama, H., Massat, I., et al., (2012) Grey matter volume differences associated with gender in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: A voxel-based morphometry study. Developmental Cognitive Neuroscience, 14: 32-37. doi: 10.1016/j.dcn.2015.06.001.

Villemonteix, T., De Brito, S.A., Slama, H., Massat, I., et al., (2014) Structural correlates of a genetic risk factor for antisocial behavior in childhood attention-deficit/hyperactivity disorder: A voxel-based morphometry study. Biological psychiatry, 75(9): 227.

Villemonteix, T., De Brito, S.A., Kavec, M., Massat, I., et al., (2015) Grey matter volumes in treatment naïves vs. chronically treated children with attention-deficit/hyperactivity disorder: A combined approach, European neuropsychopharmacology, 25(8): 1118. doi: 10.1016/j.euroneuro.2015.04.015.

Titre original « Cerveau et TDAH» auteur Isabelle Massat. SciencesPsy N°6 . 17 mars 2016

Réécriture : Ruby Villar-Documet